Quando la casa di famiglia entra nelle scelte di pianificazione patrimoniale, molti nuclei valutano la nuda proprietà dei genitori come strumento per conciliare tutela dell’abitazione e passaggio generazionale. La formula consente ai genitori di mantenere l’uso dell’immobile per tutta la vita, mentre i figli acquisiscono la titolarità “strutturale”. È una scelta che appare semplice, ma che richiede una progettazione giuridica accurata per evitare conseguenze indesiderate in sede bancaria, fiscale e successoria.

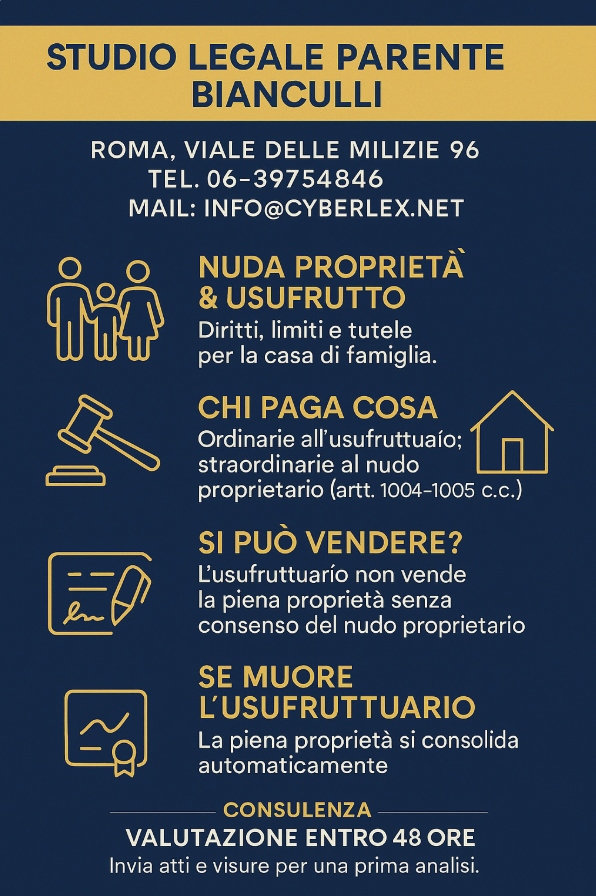

Il primo nodo riguarda i rapporti tra nudo proprietario e usufruttuario. L’usufruttuario può abitare, concedere in locazione e trarre utilità dal bene, ma non può disporre della piena proprietà senza il consenso del nudo proprietario. Al contrario, il nudo proprietario non può impedire l’uso conforme del bene da parte dell’usufruttuario. Questa bilancia funziona solo se gli oneri sono chiariti: spese ordinarie, di regola, a carico dell’usufruttuario; grandi riparazioni e opere strutturali, in via generale, al nudo proprietario. Senza accordi scritti, le frizioni quotidiane si trasformano facilmente in contenziosi.

Un secondo profilo critico è la provenienza donativa. La donazione con riserva di usufrutto è esposta all’azione di riduzione se lede la legittima degli eredi necessari e, in talune circostanze, all’azione revocatoria dei creditori del donante. Inoltre, banche e acquirenti trattano con cautela gli immobili donati: spesso vengono richieste rinunce dei potenziali legittimari, garanzie accessorie o specifiche coperture assicurative.

Chi pianifica una futura vendita dovrebbe mettere in conto che la piena proprietà si trasferisce più agevolmente se l’atto è stato impostato con cautele idonee sin dall’origine.

Terzo aspetto: la gestione degli eventi della vita. Alla morte dell’usufruttuario, l’usufrutto si estingue e si consolida la piena proprietà; alla morte del nudo proprietario, la nuda proprietà si trasmette agli eredi del de cuius, mentre l’usufrutto continua fino alla sua naturale estinzione. I

n presenza di un coniuge superstite, il diritto di abitazione sulla casa familiare impone un coordinamento attento, perché incide sull’assetto complessivo, anche quando esistano pregresse attribuzioni ai figli.

Nei condomìni, la disciplina si intreccia con delibere su lavori straordinari e barriere architettoniche. Qui è decisiva una corretta ripartizione delle spese e la tracciabilità delle decisioni: verbali chiari e documentazione tecnica evitano contestazioni su responsabilità e riparti. In parallelo, la locazione deve essere gestita con contratti coerenti con la durata dell’usufrutto e con clausole che proteggano il bene e la posizione del proprietario.

Per famiglie e caregiver, passare da un’idea “intuitiva” a un piano operativo significa mappare documenti, verificare il rischio di impugnazioni e scrivere patti chiari sull’uso dell’immobile, sugli interventi e sugli incassi (ad esempio, canoni o indennità). Un approccio rispettoso delle aspettative di tutti riduce drasticamente l’alea di conflitti e migliora l’accesso al credito.

In sintesi, la scelta è valida se progettata bene: definizioni precise dei diritti del nudo proprietario, cautele sulla provenienza donativa, pianificazione degli eventi successori e una cornice contrattuale che “spegna” i punti di attrito più frequenti. È questo il modo più efficace per trasformare un potenziale problema familiare in una soluzione stabile nel tempo.